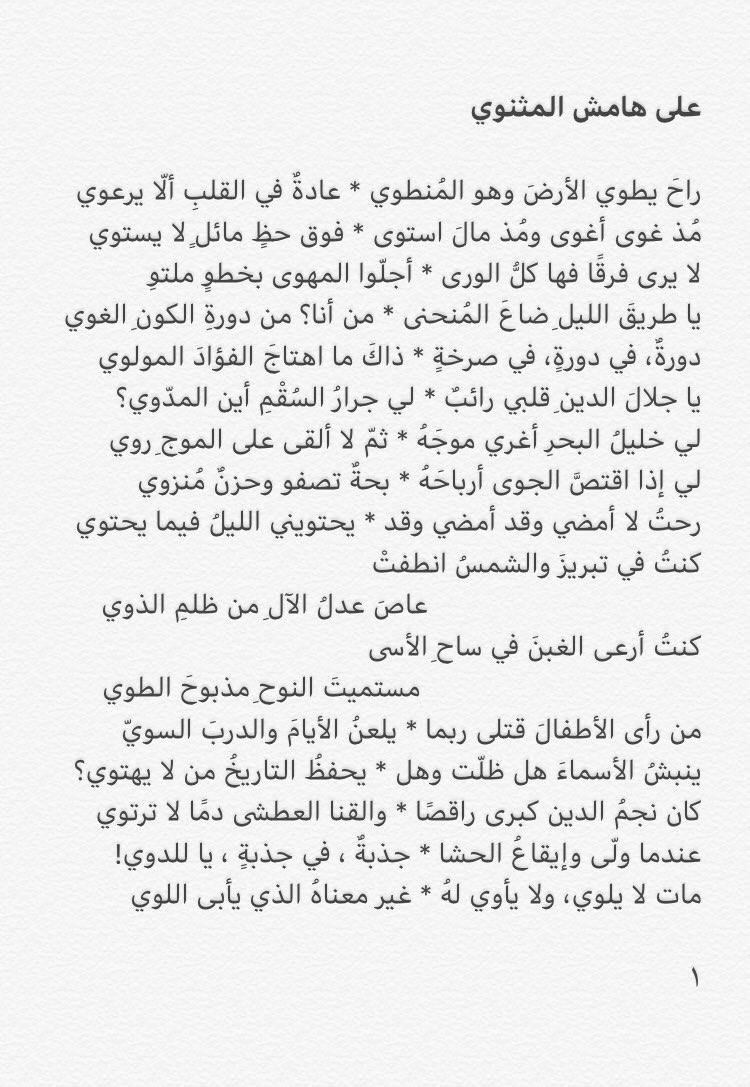

القصيدة كما يشير عنوانها هامش على متن المثنوي، يخاطب شاعرُها شاعرًا آخر شهيرًا هو جلال الدين الرومي، إلا أنّ هذه الأجواء الصوفيّة، وهذا البحث العرفاني، يدور على خلفيةٍ من الحروب والمجازر والفظاعات لا يمكن أن تغضَّ البصر عنها أو تتناساها في رحلتك.

نزحت أسرة الرومي من بلخ إلى قونيّة هربًا من مجازر المغول، وأحسن شاعرنا حين وظّف قصة نجم الدين كبرى -أحد المؤثرين على جلال الدين عن طريق والده- للدلالة على هذا الجوّ من المجازر والحروب التي تكدّر صفاء الرحلة الروحيّة وقد تكون سببًا يدفع إليها.

يُقال إنّ نجم الدين كبرى حين اجتاح المغول مدينته خوارزم، نادى: الصلاة جامعة، ثم حثّ على الجهاد، ولبس خرقة شيخه، وحمل على العدو يرميهم بالحجارة ويرمونه بالنبل، وجعل يدور ويرقص حتى أصابه سهم نزعه ونظر إلى السماء وقال: إن شئت فاقتلني بالهجر أو بالوصال.

نقل شاعرنا هذه الأجواء ببراعة ومثّلها في قصيدته حيث قال: كان نجمُ الدين كبرى راقصًا * والقنا العطشى دمًا لا ترتوي * عندما ولّى وإيقاعُ الحشا * جذبةٌ ، في جذبةٍ ، يا للدوي! * مات لا يلوي، ولا يأوي لهُ * غير معناهُ الذي يأبى اللوي.

يتساءل الشاعر في قصيدته عن الطريق إلى الحقّ؛ أيجدر أن تكون مستقيمةً أم منحنية؟ وهل بينهما فرق؟ ألم يعلّمونا في درس الهندسة أن المستقيم مشتمل على الانحناء مهما تطرّف في استقامته؟ والمنحني مشتمل على الاستقامة مهما تطرّف في انحنائه؟ وأنّ كل ذلك يعتمد على السطح والفضاء؟

هذه الفكرة من صميم الفلسفة المولويّة، ويعبر عنها الدراويش برقصهم الدائري المتواجد الذي يمثّل دوران الكون والأفلاك، وقد عالجها الشاعر باقتدار في أبياته الخمسة الأولى، ثم عاد إليها في منتصف قصيدته عندما صرخ محتجًا: من رأى الأطفالَ قتلى ربما * يلعنُ الأيامَ والدربَ السويّ!

إلّا أنّ أبرع ما في القصيدة، وما أبقاني مُعلّقًا منقطع الأنفاس أصغي مشدوهًا حتى نهايتها، أنه ابتدأها بضمير الغائب، ثم انتقل إلى ضمير المتكلِم، فألبس عليّ، وتركني أتساءل: هل يقصد شمسَ تبريز أم يقصد نفسَه؟ وهل هذا الذي يخاطبُ الرومي شمسُ تبريز، أم شاعرنا عبد اللطيف؟

استهلّ عبد اللطيف منشدًا: راحَ يطوي الأرضَ وهو المُنطوي * عادةٌ في القلبِ ألّا يرعوي * مُذ غوى أغوى ومُذ مالَ استوى * فوق حظٍ مائلٍ لا يستوي ؛ وهو استهلالٌ بديع، يريك أنّ الشاعر لا يتوّرع عن استخدام الأدوات القديمة من طباق وجناس إن كانت تخدم معناه وتزيده إبانةً.

راحَ يطوي الأرضَ وهو المُنطوي ؛ ما إن سمعتُ الشطر حتى تمثّلت شمس الدين التبريزي، الذي كنتُ قرأتُ أنه سافر مضطربًا قلِقًا، متنقلًا من مدينة إلى أخرى، حتى وجد ضالته في جلال الدين الرومي في قونيّة، وأنّه رأى في طريقه من المذابح والأهوال ما زاده شكًا واضطرابًا وانطواءً على نفسه.

هكذا وقر في قلبي، إلى أن تغير الضمير فجأة من الغائب إلى المتكلم: يا جلالَ الدينِ قلبي رائبٌ * لي جرارُ السُقْمِ أين المدّوي؟ * لي خليلُ البحرِ أغري موجَهُ * ثمّ لا ألقى على الموجِ روي ؛ فوجدتني أتساءل: هل هذا شمس يخاطب الرومي بعد وصوله قونيّة؟ أم أنّه شاعرنا؟

إنّه يتحدث كالشعراء عن الأوزان والقوافي والبحّة والصوت وما يكابده الشاعر حين يجُنّه الليل وتحاصره همومه. لا بدّ أنّه شاعرنا عبد اللطيف! ثم تذكّرت أن شمسَ تبريز كان شاعرًا أيضًا، فعاودني شكّي ولم أدرِ من المتكلم.

إلى أن قال: كنتُ في تبريزَ والشمسُ انطفتْ * عاصَ عدلُ الآلِ من ظلمِ الذوي ؛ فهتفت: كان في تبريز! لا بدّ أنّه شمس الدين إذن! ثمّ تذكّرت أنّ بمقدور أيّ شاعر أن يطير حيث تأخذه أجنحة خياله، فتارةً في تبريز، وتارةً في قونيّة، وتارةً في الظهران، لا بدّ أنّه شاعرنا عبد اللطيف!

وبقيت هكذا طوال إلقائه القصيدة، تارة أقول شمس، وتارة أقول عبد اللطيف، إلى أن بلغ بيته الملتهب الذي يقول: أنثني، أهوي، أولّي، أرتمي * أنتمي، ألتاعُ، أذكو، أشتوي ؛ وهنا لا بدّ أن تكون حاضرًا كي تفهم ما أعني، فعبد اللطيف شاعر يجيد الإلقاء، ولقد بلغ به التوجّد والجذب درجةً =

خفتُ عليه أن يحترقَ أمامنا على المسرح. بلغ درجة الانصهار كما يقولون، لا بدّ أنّ شمسًا اشتعلت داخله! وهنا اهتديت إلى جوابٍ لسؤالي بخصوص المتكلم؛ لِم لا يكون شمسَ تبريز وعبدَ اللطيف في الوقت نفسه؟ لقد حلّ شمس في عبد اللطيف، وحلّ عبد اللطيف في شمس =

لا يسعك وأنت تراه يتوجّد ويتداعى: أنثني، أهوي، أولّي، أرتمي * أنتمي، ألتاعُ، أذكو، أشتوي ؛ ثمّ يلملم نفسه: أكتوي بالشعرِ قولًا واحدًا * دون شكِّ الوزنِ أو شَرْكِ الروي — أقول: لا يسعك حينها إلا أن تؤمن أنّه وشمس شخصان حلّا جسدًا واحدًا، أن تستعير هذا الحل الصوفي لتستقر على متكلم.

القصيدة بديعةٌ بديعة، وذكيّةٌ ذكيّة، لا يعيبها إلا أنّ الشاعر عندما طالت قصيدته نفذ مذخوره من القوافي الصالحة على هذا الرويّ الصعب، فأخذ يكررها أحيانًا، ويلوي الكلمات أحيانًا أخرى، فيضعها في صياغاتٍ شوهاء، يزدردها السامع على مضض دون أن يستسيغها.

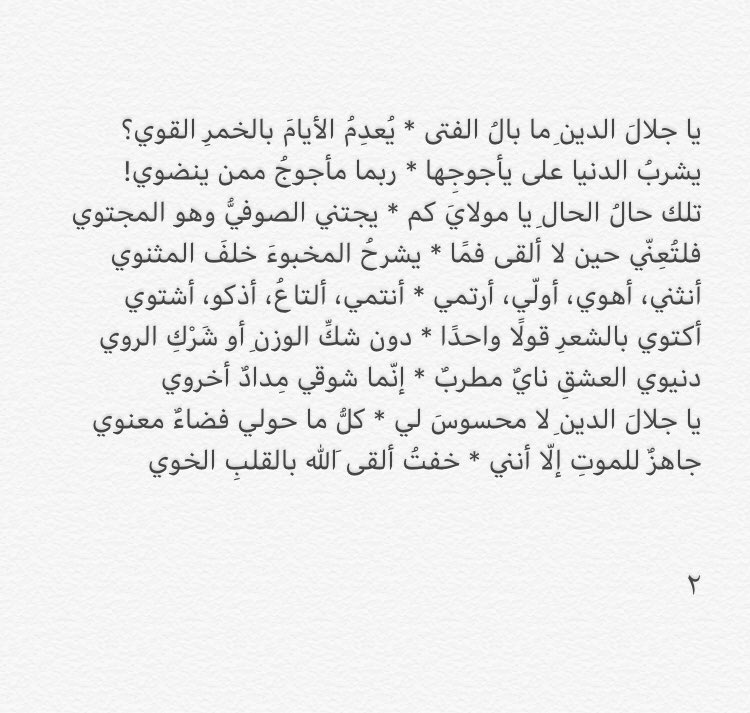

فمثلًا، عندما قال: يا جلالَ الدينِ ما بالُ الفتى * يُعدِمُ الأيامَ بالخمرِ القوي؟ لن تستسيغ القافية، لأن الخمر تُوصف قويةً على التأنيث لا التذكير، وأظن الشاعر انتبه إلى هذا فغيّرها: يُعدِمُ الأيامَ بالخمرِ الغويّ، يقصد الفتى، وهي قافية مكررة، سبق أن استخدمها في بيت سابق.

قُل مثل ذلك في: لي جرارُ السُقْمِ أين المدّوي؟ بمعنى المتداوي، و: يحفظُ التاريخُ من لا يهتوي؟ بمعنى يهوى، و: غير معناهُ الذي يأبى اللوي، بمعنى الليّ. وهذا رغم ركاكته لا يخلو من جانبٍ مشرق، فلقد ضقتُ ذرعًا بشعراءٍ يصفّون قوافيهم ثمّ يبنون معناهم حيث تأخذهم تلك القوافي =

أما شاعرنا، فهو يطارد قوافيه، ويحصُرها حصرًا لا يخلو من العنف، كل ذلك كي تؤدي معناه الذي يدور في خاطره. وأنا أحمدُ له استخدامه أفضل قوافيه في بيتيه الأخيرين: يا جلالَ الدينِ لا محسوسَ لي * كلُّ ما حولي فضاءٌ معنوي * جاهزٌ للموتِ إلّا أنّني * خفتُ ألقى اللهَ بالقلبِ الخوي =

هذه خاتمة بديعةٌ رشيقة، إلا أنني لا أفهم سببَ خوفِه، فالصوفوين -كما أفهم- والمولويون -على وجه الخصوص- يحاولون في المرحلة الأخيرة التي تسبق ما يسمونه الفناء في ذات الخالق أن يتخلصوا من كل شيءٍ ذاتي، وأن يلقوه وهم أشبه ما يكون بالقدح الفارغ.

ما سبق كان قراءةً نقدية أدبية، ليست معنيّة بامتداح ولا هجاء الطرق الصوفيّة، وإنّما تمتدح وتطري كيف تعامل شاعرنا مع أفكار فلسفية بحتة دون أن يفقد القدرة على التطريب والتأثير على النفس. أترككم مع تسجيل صوتي بصوت الشاعر لهذه القصيدة البديعة. soundcloud.com

جاري تحميل الاقتراحات...