كنا يومها في منزل جدّي في الدمام، وتلفاز الشرقيّة يختلف عمّا درجنا على رؤيته في القناتين الأولى والثانية، تصلهم بعض قنوات الخليج، وقناة أرامكو، بما تعرضه من أفلام تفوق خيالنا. وهكذا وجد الطفل نفسه وجهًا لوجه أمام سحنة كوازيمودو الرهيبة، ولو كانت والدته قريبة لنهرته.

وكأيّ طفل تتلمذ في مدارس حكوميّة، كانت معرفتي باللغة الإنجليزية صفرًا. أخذت أطالع الفيلم فاغر الفم، غير مدركٍ نصفَ ما يحدث، أتأمل سحنة كوازيمودو المرعبة، وقوام أزميرالدا الرشيق، تُرى، هل كانت جينا لولو بريجيدا؟ أم مورين أوهارا؟ أم سلمى حايك؟ ما عدتُ أذكر.

ما أذكره جيدًا، وكأنه الأمس، مشهد المشنقة التي نُصبت للغجرية، وكيف خلّصها كوازيمودو. كنت أتطلع وأتساءل بضيق: لماذا يعذّبونها؟ وازددت قهرًا حين نصبوا مشنقتها واندفعوا يغمغمون بصلواتهم الكاذبة، وفجأة، قفز كوازيمودو، واختطفها، واعتلى الكاتدرائية صارخًا: Sanctuary! Sanctuary!

لا زال صوته الأجشّ يتردد في ذاكرتي الطفولية فيملأني رهبة: سانكتشوري! سانكتشوري! بمعنى: حِمى! حِمى! لم أفهم وقتها معنى الكلمة، ولا لماذا وقف الغوغاء عاجزين عن اقتحام الكاتدرائية وسحل ضحيتهم، حتى بعد أن كبرت، وجدت مفردة "حِمى" أقلَّ مما جاش بخاطري حينها.

حصل لي مثل هذا لاحقًا، لكن مع رواية أخرى، ومؤلف آخر، وفي سنٍ أكبر قليلا. كان والدي حريصًا على اقتناء وقراءة جريدة القبس الكويتية، وكان يصدر معها مُلحق ثقافي للناشئة، بشكل أسبوعي، أو شهري، ما عدتُ أذكر. كان والدي -حفظه الله- يقتطع هذا الملحق ويناولني إياه.

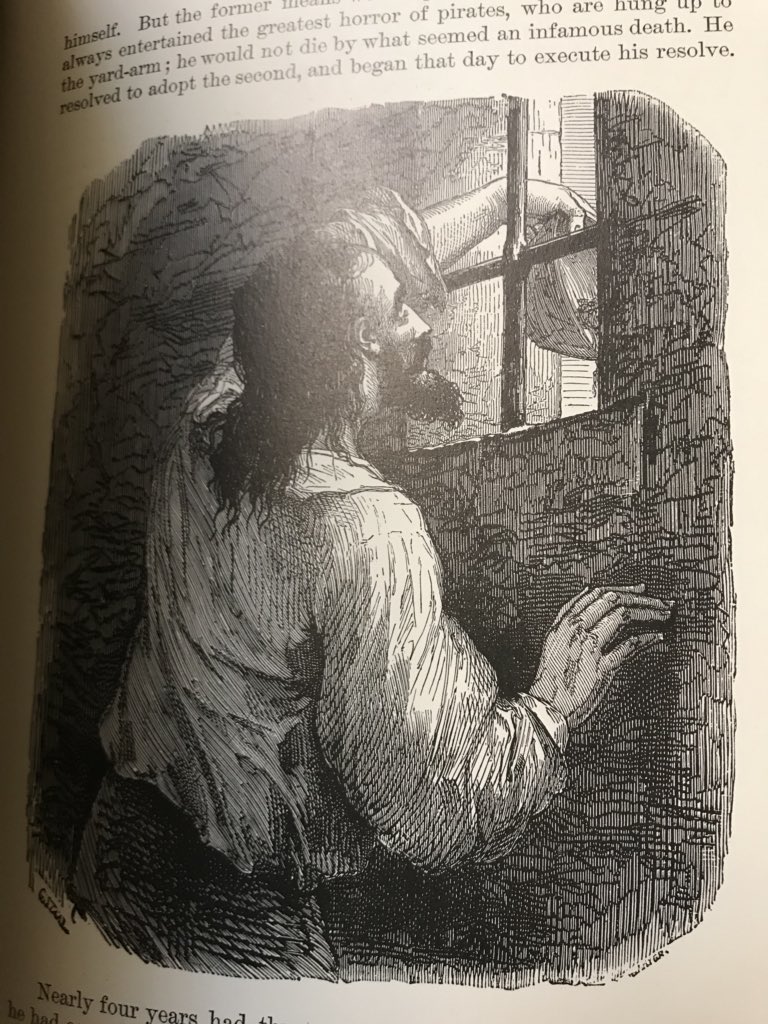

أخذت أتأمل الصورة مندهشًا مرعوبًا: كم يجب أن تلبث محبوسًا كي تبلغ لحيتك وشعرك وأظافرك هذا الطول وهذه الرثاثة؟ لا بدّ أنّها سنين عديدة! شرعتُ أقرأ حلقات الرواية، فخلبت لبّي، وتعجّبت؛ كيف لرجل نقيّ السريرة كإدموند دانتيز، لم يضر أحدًا، ولم يسعَ للإيقاع بأحد =

كيف له أن يدُفن في هذه الزنزانة ويُنسى، لا لشيء إلا لأنّ أحدّهم اشتهى وظيفته، وآخر اشتهى خطيبته، وثالثًا كان يشعر بالضعة أمامه، ورابعًا اكتشف أنّ دانتيز بريء الساحة، لكنّ القدر وضعه في طريق طموحه السياسي فما كان منه إلا أن دعسه.

عندما كبرت، أدركتُ أنّ هذا الشيء الذي وصفه دوما حقيقي، وشائعٌ جدًا، وتعجبت كيف أنّ هذه الرواية التي تُصنف كخيال ورومانس وأدب وشاح وخنجر Cloak and Dagger استطاعت أن تنفذ إلى إحدى الحقائق الكونية بهذا الشكل البديع.

وعندما قرأت كانط لاحقًا، وقانونه الأخلاقي القائل: لا تجعل الآخرين وسائلَ وإنما نهايات بذاتهم، تذكرتُ مباشرة إدموند دانتيز، وكيف أُلقي في السجن لأن رفقاءه دانجلارز وفيرناند وكاديروس وڤيلفور عاملوه كوسيلة وليس كنهاية.

لكنّ أكثر ما جذبني فصول السجن، أو ما أسمّيه: "لعبة الجدران الأربعة". روايات دوما تتفجر مغامرات وحركة، إلا أنه يبلغ أقصى إبداعه حين تُسجن شخصياته وتُقيّد حركتها، وكأنه يضطر لكبح قلمه. حصل هذا في "الفرسان الثلاثة" عندما سُجنت ماي ليدي، وفي "الكونت مونتي كريستو" حين سُجن دانتيز.

سُجن وهو لا يعلم ما السبب، كاد جهله يدفع به إلى الإلحاد أو الجنون، حتى تعرّف على سجين آخر يُدعى الأب فاريا، أكثر تجربةً، وأخبر بطبائع البشر، قصّ عليه ما حدث، فقام بربط الخيوط السائبة، بكل بساطة، وأمام عيني دانتيز، فإذا بالأخير يرى الحقيقة ماثلةً أمامه، ويتعرف المجرمين الأربعة.

هذه الفصول تكاد تكون معجزة في السرد، خصوصا حين يلحظ القارئ أنّ دانتيز كان يحوي في باطنه كل المعلومات اللازمة لإدانة المجرمين ومعرفتهم، لكنه لسلامة طويته بقي عاجزًا عن الوصول إليها، ولمّا وقعت القصة في يد رجل مجرّب اتضح كل شيء بدقائق.

يرى كثيرون أنّ هذه الفصول هي البذرة الحقيقية لما سيُدعى لاحقًا قَصصًا بوليسيا، وأن ألكساندر دوما مبتكره الحقيقي، وليس إدغار آلا بو كما يُشاع. هناك عشرات الترجمات العربية للرواية، كلها مختصر ومخلّ، لا يتجاوز المئتين والثلاثمائة صفحة، بينما تقع الرواية في ألف وخمسمائة صفحة.

هل كان الإنتاج عراقيا؟ أظنّ ذلك! كان المؤدون يتحدثون بفصاحة لا يجيدها إلا العراقيون. لم أكن قرأت بعد تلك الفصول الشائكة من التاريخ، لكني فجأة، وبغير تحرّز، رأيت أمامي مسلم بن عقيل، يخطر وحيدًا في أزقة الكوفة، بين الأفاعي والظباع، وقد تكون محاطًا بعشرات الناس وتظل رغم ذلك وحيدًا.

رغم أن التمثيلية إذاعية إلا أنها مثّلت كل شيء أمامي كأني أراه. ورغم غرارتي وحداثة سني أبصرت مباشرة ما تخبئه النفوس من غدر وخِسة. أخذتُ أجري خلف مسلم لا أكاد أصدق كيف تحوّل سفير الحسين إلى لاجئ مطارد! واحترقتُ غيظًا عندما دلّ عليه ابن المرأة التي لجأ إليها واختبأ في دارها.

أتذكّر الآن هذه اللقاءات الطفولية المبكرة: لقائي بكوازيمودو، وبإدموند دانتيز، وبمسلم بن عقيل، فيتسلل الشكّ داخلي إزاء بعض التفاصيل: هل كان الفيلم ملونًا أم أبيض وأسود؟ هل كانت الجريدة القبس أم العربيّ؟ هل كنتُ أجلس في المقعد الأمامي أم الخلفي؟

وفجأة ينكشف لي شيء مهم عن ذاكرة الطفولة ؛ إنّ ما نتذكرهُ بكل هذا الوضوح، وبكل هذا الإلحاح، وبكل هذه الدقّة، ليس إلا مشاعرنا الطفولية فقط، إنّها الهيكل الذي تحوّل مع الزمن أحفورةً يتجمع حولها الرمل، أما ما سوى ذلك من مشاهدَ وصورٍ وألوان فمحض هباء، يطير في نفخةٍ واحدة!

جاري تحميل الاقتراحات...