قصيدة أبي الطيب على رويّ الميم شهيرة، وبالأخص أبياتها التسعة التي تصوّر الحمّى فتاةً حيّية تزور كل ليلة دون أن تكذب وعدها: وزائرتي كأنّ بها حياءً * فليس تزور إِلا في الظلامِ * بذلت لها المطارف والحشايا * فعافتها وباتت في عظامي * يضيق الجلد عن نفسي وعنها * فتوسعه بأنواع السقامِ.

ولا يفوت أبا الطيب أن يتماجن وهو يصف تعرّقه الغزير فيقول: إِذا ما فارقتني غسّلتني * كأنّا عاكفان على حرامِ * كأنّ الصبحَ يطردها فتجري * مدامعها بأربعةٍ سِجامِ * أراقبُ وقتَها من غير شوقٍ * مراقبةَ المشوقِ المُستهامِ * ويصدقُ وعدُها والصدقُ شرٌّ * إذا ألقاكَ في الكُرَبِ العِظامِ.

ثم يضيف شاكيًا: أبنتَ الدهر عندي كل بنتٍ * فكيف وصلتِ أنتِ من الزحامِ * جرحتِ مجرّحًا لم يبق فيه * مكان للسيوف ولا السهامِ؛ ورغم عدم تسميته سبب الحمى، إلا أنّ نزوله ببلد تستوطنه الملاريا آنذاك، وتصويره ما يصيب مريضها من رعشة (المرحلة الباردة) ثم حرارة (الحارة) ثم تعرّق (الرطبة) =

كل ذلك دفع الدارسين إلى ترجيح الملاريا سببًا لما أصابه في مصر، ولا أستبعد أن تكون أيضًا الداء الذي أصاب ممدوحه أبا شجاع فاتكًا الرومي حين نزل الفيّوم فلم يصح مزاجه بها لوخامتها كما يرد في «النجوم الزاهرة»، وقد هلك فاتك الرومي بعدها بسنتين فرثاه أبو الطيب بقصائد جياد عدّة.

أكثر ما يدهشني في أبيات الحمّى أنّ المتنبي الذي عُرف ببرودة مقدماته الغزلية، وبتكتمه الشديد فيما يخص حياته وأحبابه وأهله، كان أشد ما يكون حرارةً وشهوانية وهو يصف شيئًا ممعنًا في التجريد كالحمى! لننسَ داء الملاريا لحظات، ونسلم أنفسنا بالكامل إلى الصورة المُعجِبة التي أنشأها.

يهبط الظلام على الدار التي أُقطِعها أبو الطيب في الفسطاط، ويصرُّ الباب كشأنه كل ليلة، فإذا بأبي الطيب يجهّز مكانًا بجانبه للفتاة التي زارته أمس، وتزوره اليوم، وستزوره غدًا؛ لكنّها تأنف من الفراش المبطّن وتتحاشى الحشيّة المجهزّة، لتبيت في عظام شاعرنا المحموم وتحت إهابه.

تريّث وأنت تتمثّل الصورة وتستحضرها؛ أليس العاشق حين يضمّ محبوبته يطمح أن يكون وإياها شيئًا واحدًا، لكنّ جسديهما يحولان دون ذلك؟ ها قد حصل التداخل إذن، وتمّ ذلكم العناق المستحيل! ثم يشرع أبو الطيب بوصف العرق الغزير الذي ينتابه كلما غادرته الحمى، فيحار ما بين وصفين كلاهما بارع.

فحينًا يكون العرقُ ماءً يتطهر به من جنابة قارفها مع الفتاة، وحينًا يكون دموعًا تتصبب من مآقيها حين فاجأهما الفراق، وكأني بأبي الطيب احتار بين تشبيهه الجريء، وتشبيهه المكرور، لم يستطع اطّراح الأول لجدّته، ولا الثاني لشططه -وهو المولع بالغلو والشطط-، وهكذا أبقاهما جميعًا.

لكن دعك من هذا وأجبني: كيف اهتدى أبو الطيب إلى هذه الصورة التي لو فتّشت في كتب الأدب لن تلقى لها نظيرًا؟ أهو هذيان الحمى جعله يرى أشياء لم تكن موجودة ويصفها، أم أنّ سعيه الدؤوب وراء دقة التشبيه وطرافة الصورة أوقعاه على هذه الصفات الطريفة والشاذة التي تجسمّت فيما بعد فتاةً زائرة؟

ثمّ إن كان بلغ الغاية في تشبيهاته وصوره الجزئية، ماذا عسانا نقول عن الصورة الكليّة؟ أيصح وصفها بالدقة أيضًا؟ أيصح أن تُشبّه هذه الحمّى المرهوبة والمتحاماة بفتاة مرغوبة ومشتهاة؟ لعلّ أبا الطيب أدرك المفارقة أيضًا فقال: ويصدقُ وعدُها والصدقُ شرٌّ * إذا ألقاكَ في الكُرَبِ العِظامِ.

وأظن الإشكال يزول لو أدخلت فتاة الحمّى ضمن أشكال الحضارة البغيضة إلى المتنبي، أليس القائل يذم فتيات الحواضر: أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها * مضغَ الكلام ولا صبغَ الحواجيبِ * ولا برزن من الحمّامِ ماثلةً * أوراكهنّ صقيلاتِ العراقيبِ ؛ ثم أليست أبياته التسعة -أعني أبيات الحمّى- داخلة =

ضمن قصيدة تتوجع من أولها إلى آخرها من مقامه في الحاضرة عند كافور، وتتشوّق إلى الفلاة والترحال وبغام الإبل، ومن خبر المتنبي يعلم أنّ ما أخرجه من كافور على بخله، أخرجه أيضًا من سيف الدولة على كرمه، لا البحث عن الإمارة والمنزلة، وإنما حاجةٌ ملحّة إلى السفر: «على قلق كأن الريح تحتي».

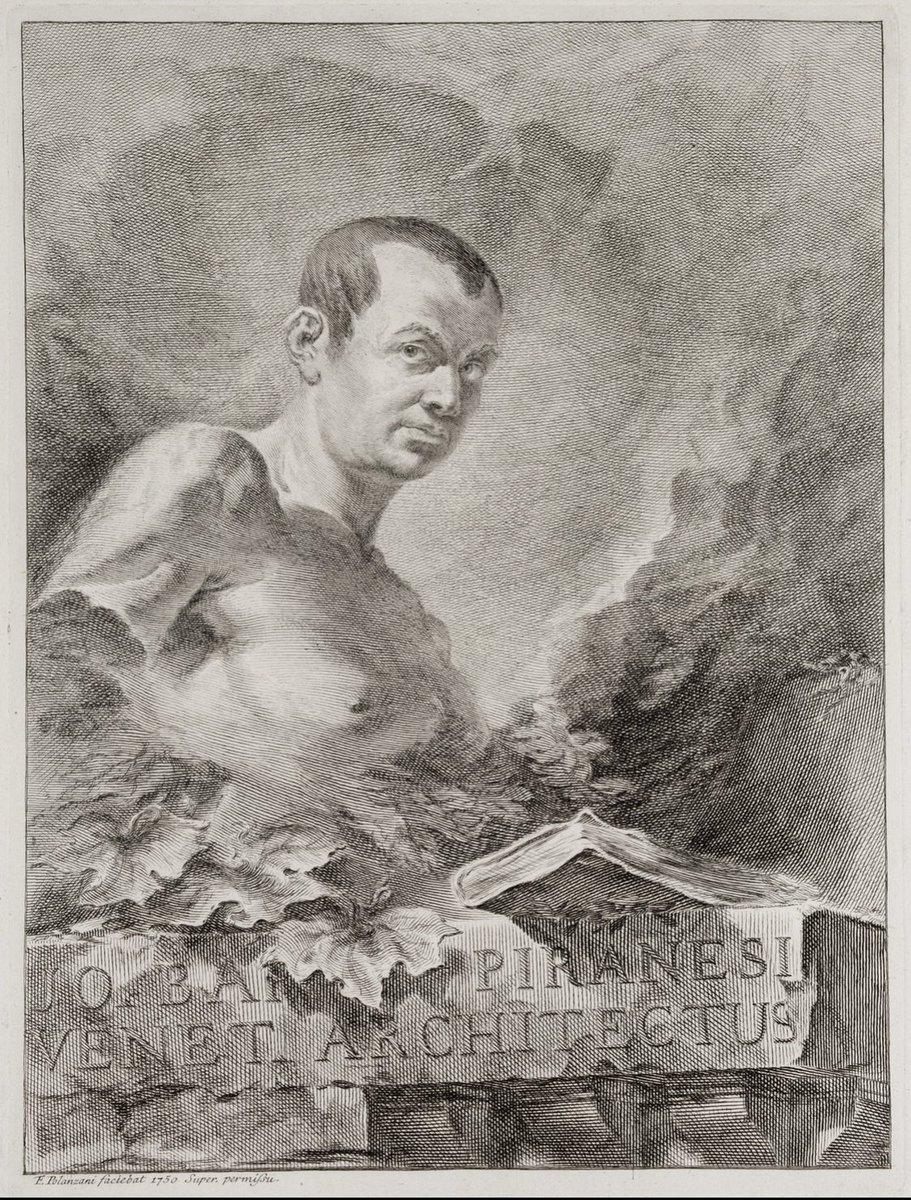

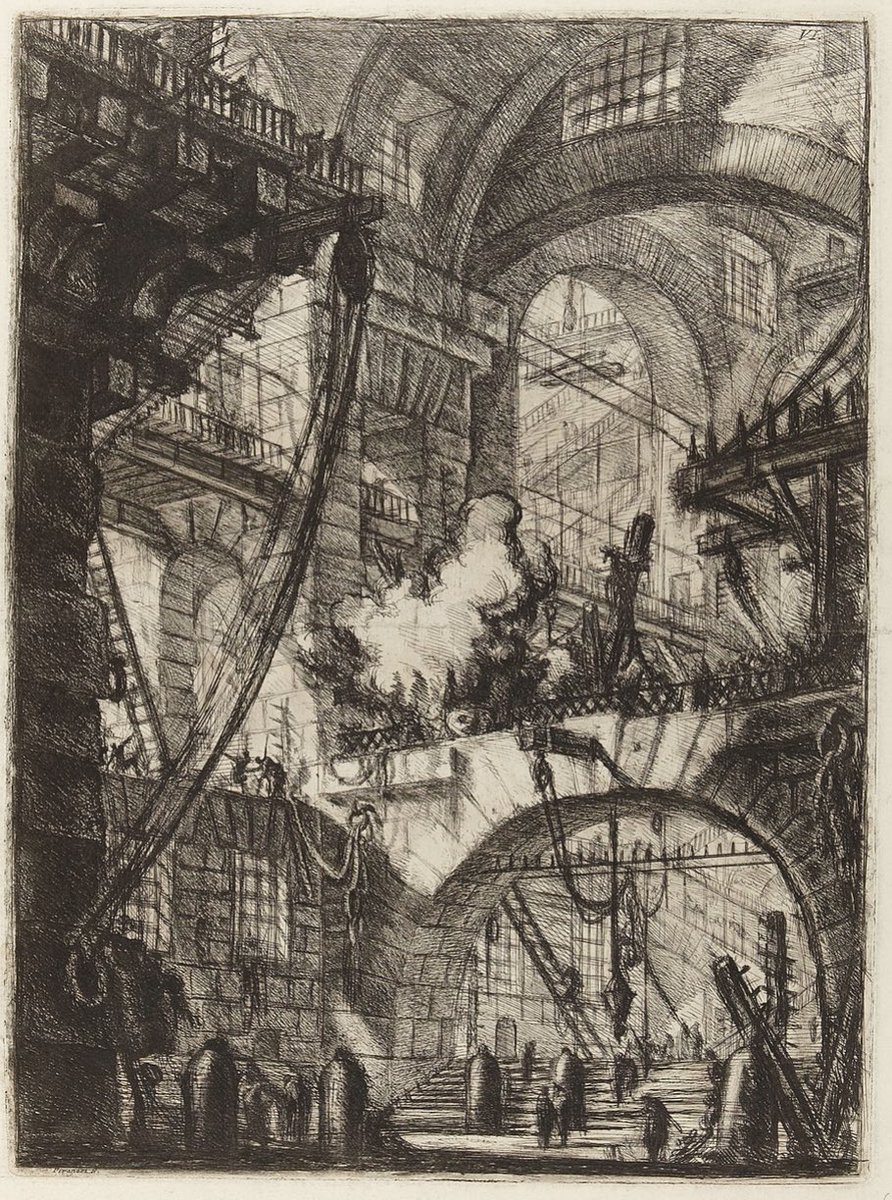

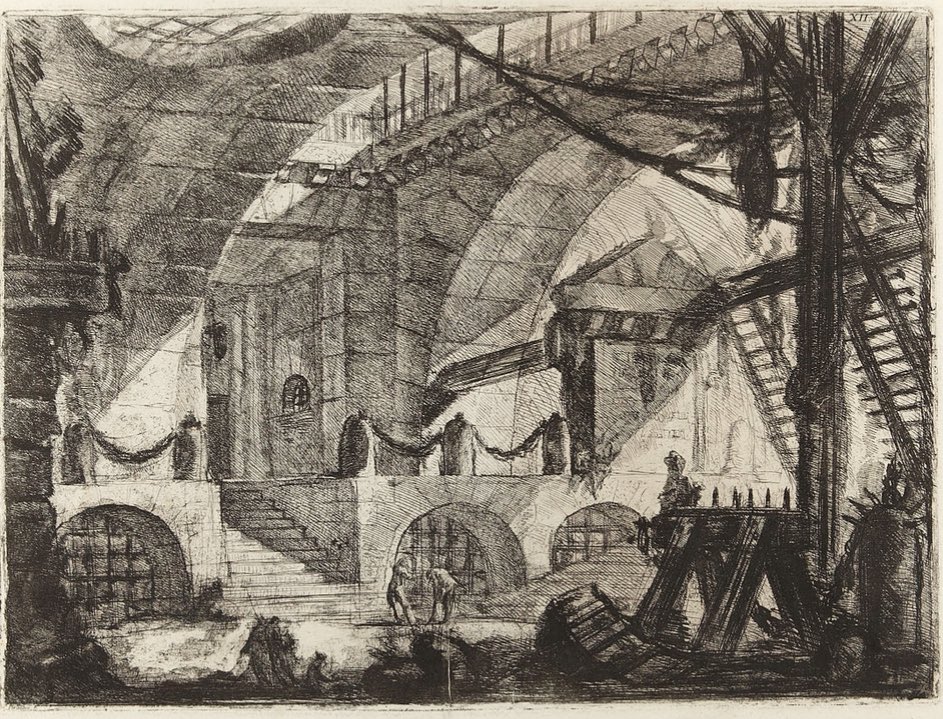

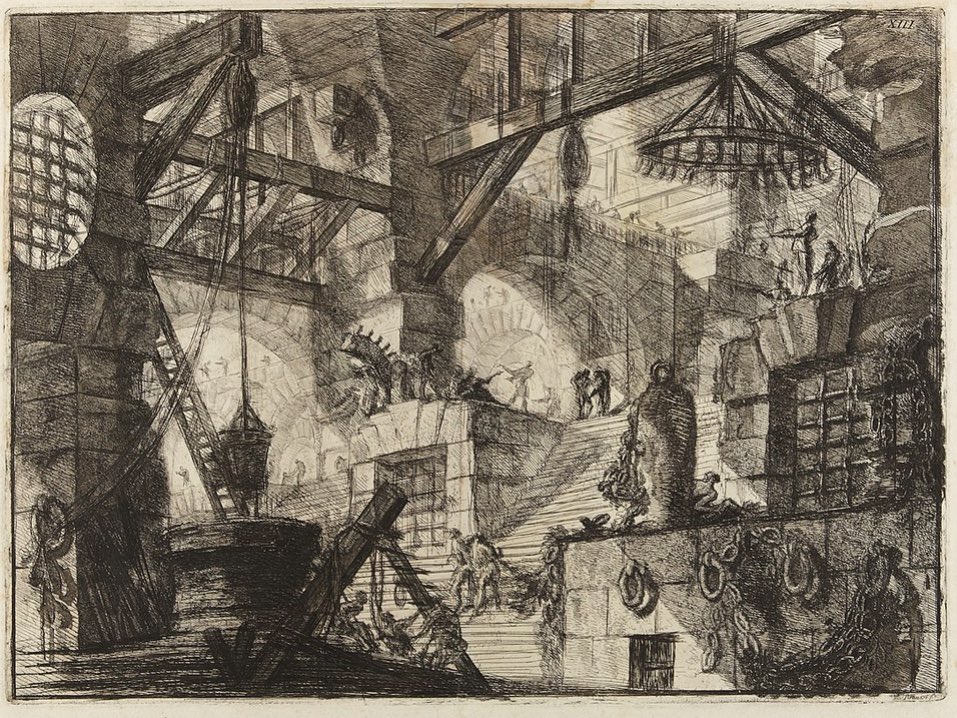

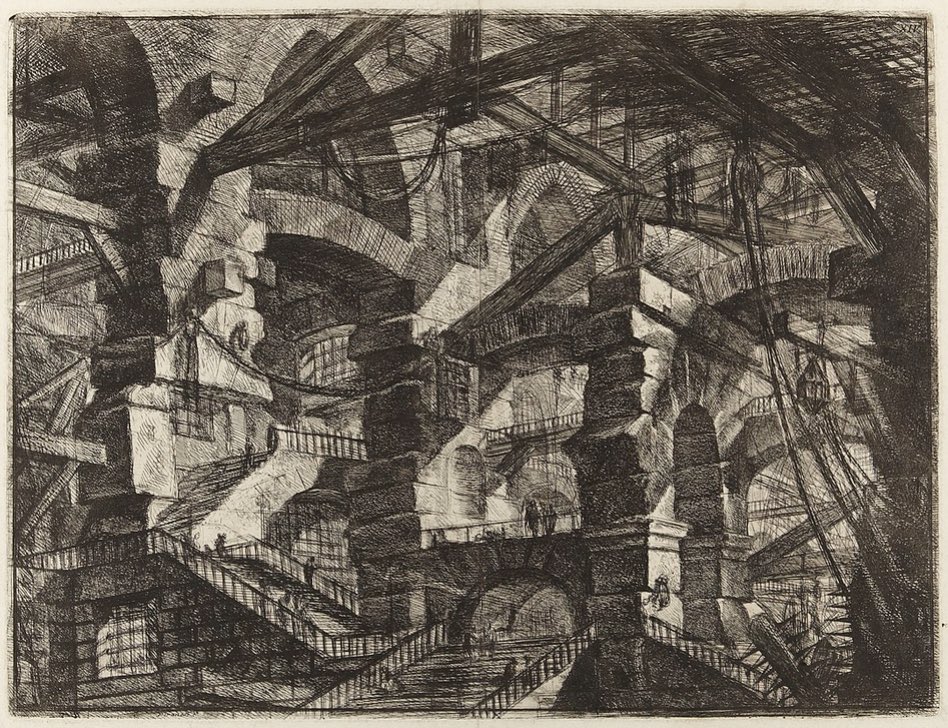

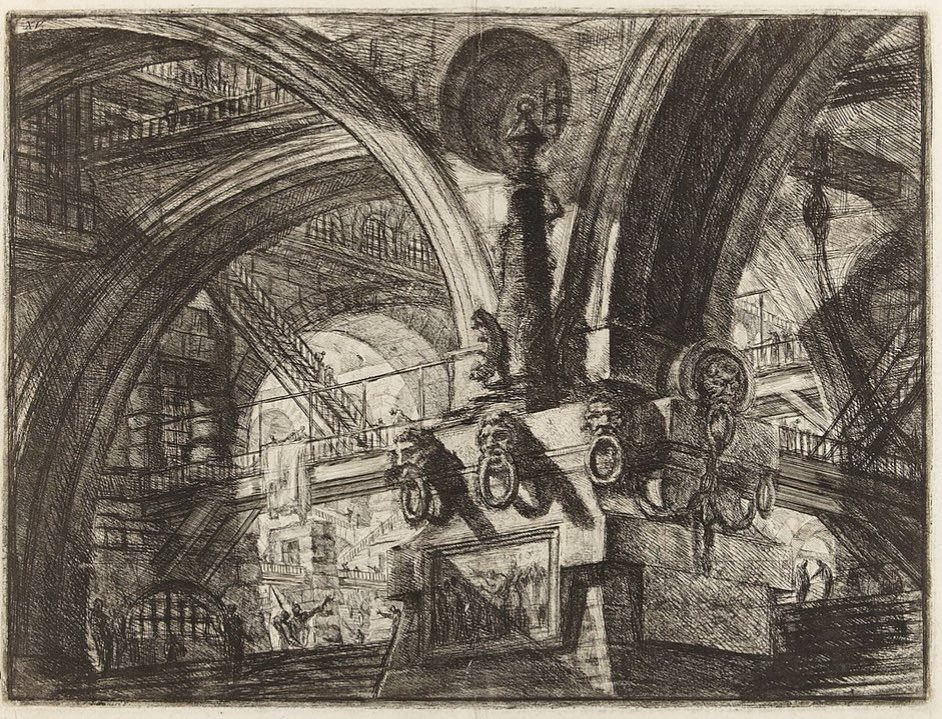

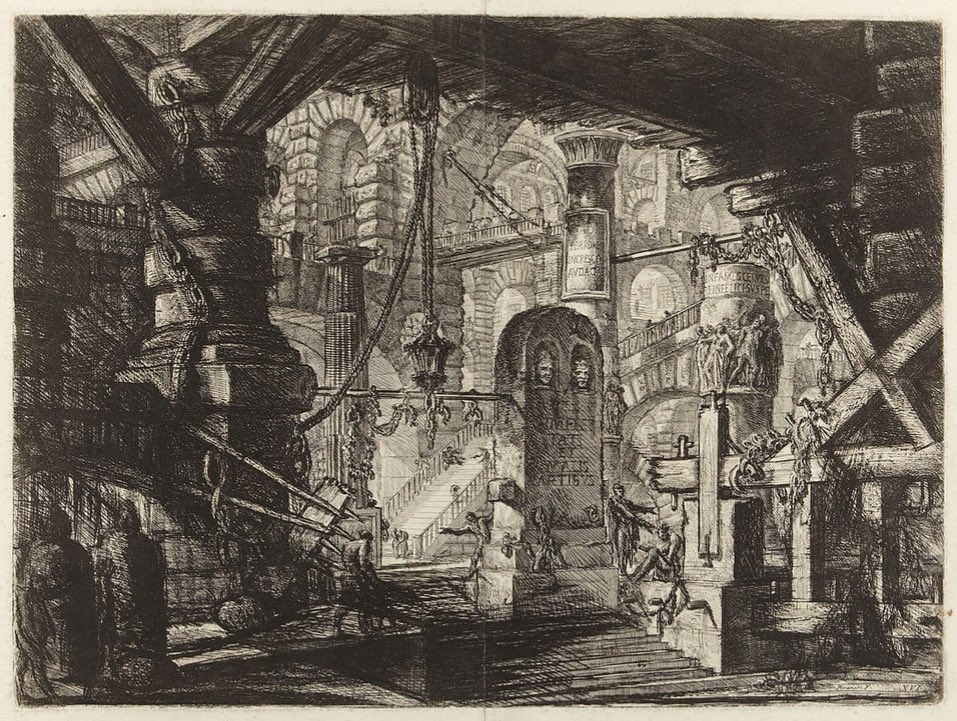

بدأ بيرانيزي بحفر ما رآه على ألواح نحاسية سنة ١٧٤٥، أي بعد تجربة الحمّى بثلاث سنوات، نشرها أول الأمر في أربعة عشر لوحًا سنة ١٧٥٠، ثم راجعها وأضاف إليها لوحين سنة ١٧٦١. لاقت المجموعة رواجًا كبيرًا، وتركت أثرها فيما بعد على أدباء كبار كهيجو، وكولردج، ودي كوينسي، ومارغريت يورسنار.

ينعدم التصميم في هذا الفضاء، إذ لا يوجد محورٌ يمسك بالهيكل كاملًا وترتكز عليه نظراتنا. السلالم تصعد وتنزل وراء فضاء النظر، ولا يمكن أن يكون وراء هذه القاعات سوى قاعات مماثلة ولامتناهية. العناصر الطبيعية غائبة أو مسخّرة، ولا يحكم سوى المنطق الإنساني، أو بالأحرى الجنون البشري.

الأرض مغطاةٌ بالصخور والبلاط، والهواء لا يدور، والحركة غائبة، والوقت متوقّف. ها هنا يحكم فراغٌ هائل، لكنه رنّان، وتلكم الهندسة المجنونة والمستحيلة، حيث الدوار الذي يصيبنا لا ينتج عن غياب القياسات، وإنما وفرتها؛ هندسة تعتمد على قياسات دقيقة، لكن تفسدها النِسَبُ الخاطئة.

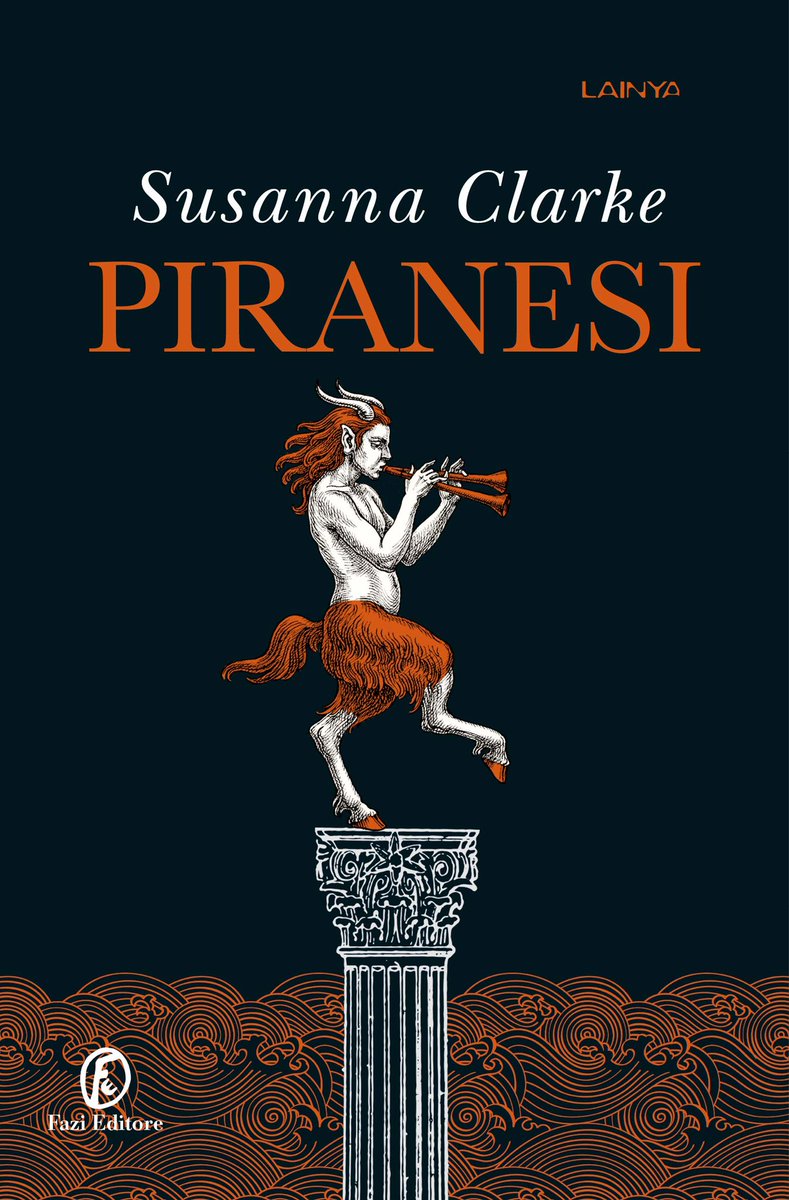

يقول بطل رواية سوزانا متحدثًا عن منزله: "جمال المنزل مستعصٍ على القياس، وطيبته لامتناهية"، لا أريد أن أكشف الحبكة كي لا أفسدها، فهي جديرة بالترجمة والقراءة، وكذا روايتها «جوناثان سترينج ومستر كلارك»، وغني عن القول إنّ معمار المنزل مستفاد بالكامل من ألواح جيوفاني باتيستا بيرانيزي.

لنرجع إلى التغريدة الأولى ومقارنتنا المزمعة ما بين المتنبي وبيرانيزي؛ ما الذي جعل بيرانيزي يهلوس بالسجون، وأبا الطيب بالزائرة الليلية؟ ألم يكن أبو الطيب المحصور عند كافور أحق بكابوس السجن من بيرانيزي الطليق؟ أم أنّ فراشَ المرض سجنٌ أيضًا يتحوّر أثناء الحلم سجونًا وأقبيةً كابوسية؟

لكن مهلًا؛ كل من تأثر بألواح بيرانيزي استمدّ منها إحساسًا مُحرِّرًا ومتعاليًا، وهذه المناظر الفسيحة إن قبلت التصنيف داخلة في فئة المبهر the sublime حسب فلسفة كانط. ثم إنّ المقارنة بين بيرانيزي والمتنبي فيها تعسّف كبير؛ فالسجون المتخيلة كابوس مرئي، بينما الفتاة الزائرة محض تشبيه.

هكذا كنت أفكّر، إلى أن وقر في ذهني أنّ العلاقة الطوبوغرافية في حالة المتنبي المحصور عند كافور والحالم بالفلاة، وفي حالة بيرانيزي المحجور فوق السرير والمهلوس بالقاعات، إنما هي علاقة ما بين سجن داخلي هو العقل، وفضاء خارجي هو اللوحة أو القصيدة أثناء إمكانيتهما وحتى لحظة اكتمالهما.

أي نعم، تمسّ الحمى جسد الفنان فإذا بخلاياه الدماغية تشتعل، وإذا بتلك الحجرة الداخلية التي ندعوها العقل مشرعة أمام الخيالات والكوابيس وزوّار الليل، ثم تغادر الحمى وتبقى الفكرة سجينةً تذرع حجرتها كحيوان حبيس، ولن ترتاح أو تريح حتى تخرج فتاةً باهرة الجمال تذرع تلكم القاعات الفسيحة.

جاري تحميل الاقتراحات...